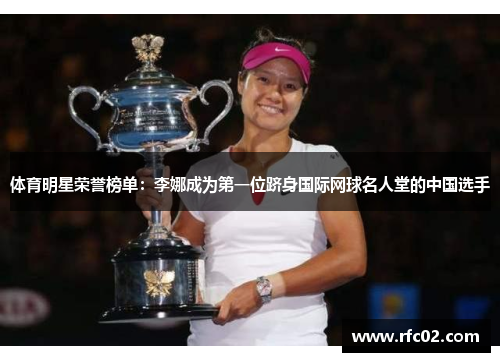

中国网球名将李娜入选国际网球名人堂的消息,不仅是对她职业生涯的最高褒奖,更标志着中国网球在世界体坛的崛起。作为亚洲首位获此殊荣的选手,李娜用两座大满贯奖杯和无数经典战役改写了历史。她的成功打破了欧美选手对网球的垄断,点燃了无数中国青少年的体育梦想。本文将从职业生涯突破、文化影响力、体制革新推动及全球体育融合四个维度,解析这位传奇人物如何以坚韧与天赋,在网球史上刻下属于中国的印记。

1、职业生涯的巅峰突破

2008年单飞决定成为李娜职业生涯的转折点。脱离传统举国体制后,她自组国际化团队,针对性强化底线进攻与心理素质。这种职业化运作模式带来显著效果:2011年法网赛场,她以暴烈的正手抽击撕开斯齐亚沃尼防线,成为首位亚洲大满贯单打冠军。领奖台上紧握奖杯的手微微颤抖,背后是二十年如一日的汗水积淀。

betway88必威登录入口2014年澳网登顶更具传奇色彩。面对齐布尔科娃的强力挑战,李娜在墨尔本烈日下展现惊人韧性,三盘鏖战中多次挽救破发点。当冠军点上的反拍斜线砸在边线,全球观众见证了她从“中国金花”晋升为“国际巨星”的历史时刻。这场胜利让她世界排名升至第二,创造了亚洲球员的最高纪录。

退役时留下的604胜172负战绩中,包含7个WTA单打冠军。数据背后是她在硬地、红土、草地全场地作战能力,以及对阵莎拉波娃、小威等顶尖选手时55%的胜率。这些硬核成绩单,成为名人堂评委全票通过的重要依据。

2、文化符号的全球共振

李娜的影响力早已超越体育范畴。2011年法网夺冠后,《时代》杂志将其评为全球百大人物,评语中特别提到“她用球拍让世界重新认识中国”。欧美媒体开始用“Li Na旋风”形容这位兼具东方坚韧与西方张扬的运动员,其标志性的幽默英语采访更成为跨文化传播的经典案例。

在国内,李娜效应直接拉动网球人口激增。国家体育总局数据显示,2011-2014年间青少年网球培训市场年均增长37%,武汉、广州等地新增网球场超2000片。她代言的劳力士、奔驰等国际品牌广告铺满街头,商业价值峰值时仅次于姚明,重塑了中国运动员的市场形象。

纪录片《娜就是我》全球上映时,导演特意保留了李娜怒怼记者、摔拍等争议画面。这种真实人格的呈现,引发关于运动员个性与体制关系的深度讨论。英国《卫报》评论称:“她不是标准化生产的冠军,而是一个有血有肉的叛逆者,这种真实反而成就了更大的影响力。”

3、体制革新的破冰先锋

单飞模式的成功堪称中国体育改革里程碑。2009年网管中心允许李娜自主参赛后,其团队年投入超800万元,但商业赞助、比赛奖金构成的良性循环证明市场化道路可行性。此后彭帅、郑洁等陆续开启“个体户”模式,国家集训队制度逐渐淡出职业化项目。

李娜与媒体的紧张关系反而推动行业反思。面对“为国家还是为自己打球”的质问,她直言“不要用国旗绑架运动员”,促使公众理性看待职业体育本质。这种观念革新为后续运动员商业权益保障、伤病自主管理等制度出台奠定舆论基础。

退役后,她深度参与青少年网球发展。2019年创办的 Li Na Tennis Academy采用中外联合执教,已输送12名学员进入NCAA联赛。湖北省体育局合作项目“娜些少年”累计培养3000多名基层苗子,其中两人入选国家少年队。这种造血机制正在改变人才断层困境。

4、全球体育的融合桥梁

名人堂入选仪式上,李娜的感言凸显文化交融智慧。她用中文感谢家乡热干面给予的力量,用英语打趣训练时摔坏的球拍,最后以法语向罗兰·加洛斯致意。这种多维度文化表达,恰似她职业生涯的缩影——既保有本土特质,又能融入国际体系。

WTA主席西蒙评价:“李让全球观众看到中国运动员的职业素养,她教会我们如何用世界语言讲好中国故事。” 这种软实力输出体现在具体数据上:她参赛的四大满贯赛事,中国区收视率平均提升2.3倍;退役后,中网公开赛赞助金额增长至4.5亿元。

当前,李娜担任联合国儿童基金会大使,在非洲推动体育扶贫项目。2023年启动的“Net for Hope”计划,已在肯尼亚建成8所网球学校。从突破者到传播者,她正以体育为纽带,搭建跨文明对话的新桥梁。

总结:

李娜进入国际网球名人堂,不仅是个人荣誉的加冕,更是中国体育全球化进程的里程碑。她用球拍击碎的不只是对手防线,还有地域偏见与体制束缚。从武汉街头到罗兰·加洛斯,这位东方斗士以强悍的进攻型打法,在世界网坛刻下深深的中国印记。她的成功验证了职业化道路的正确性,也为后来者树立了可复制的成长模板。

当墨尔本公园的铜质铭牌铸就李娜之名,这个曾自嘲“打网球为了不用跑步”的姑娘,已然成为跨文化时代的体育图腾。她的故事持续激励着更多中国面孔走向世界赛场,而那双握过法网奖杯的手, 正在为下一代传递着梦想的力量。